Terminología referida a intensidad de ejercicio

El documento, fruto de la colaboración entre el American College of Sports Medicine (ACSM) y Exercise and Sport Science Australia (ESSA), surge ante una problemática clave en la ciencia del ejercicio: la falta de uniformidad en la terminología empleada para describir la intensidad del ejercicio físico. Esta inconsistencia dificulta tanto la investigación como la aplicación práctica de las recomendaciones sobre actividad física y salud. Por ello, el grupo de expertos propone una terminología estandarizada aplicable a todas las edades, géneros, niveles de capacidad física y contextos (salud, rendimiento o rehabilitación).

Los autores proponen cinco niveles de intensidad del ejercicio —muy baja, baja, moderada, alta y muy alta— y cinco descriptores de percepción del esfuerzo asociados —muy fácil, fácil, algo duro, duro y muy duro—. Su objetivo es armonizar el lenguaje entre las áreas de salud pública, ciencias del ejercicio y deporte, facilitando la comparación de estudios y la prescripción coherente del ejercicio como herramienta terapéutica.

La importancia de la prescripción del ejercicio

La evidencia sobre los beneficios de la actividad física es abrumadora. El ejercicio regular mejora la capacidad funcional, el rendimiento y múltiples aspectos de la salud, incluyendo la prevención y manejo de enfermedades crónicas. Siguiendo el principio de la sobrecarga, los beneficios dependen de la frecuencia, duración, tipo y, especialmente, de la intensidad del ejercicio.

La prescripción de ejercicio se asemeja a la farmacología: al igual que la dosis de un medicamento, la “dosis de ejercicio” —su intensidad, duración y frecuencia— determina el efecto terapéutico. Por tanto, una terminología precisa es esencial para formular prescripciones basadas en la evidencia.

Perspectiva histórica

El ejercicio ha acompañado al ser humano desde la antigüedad, con fines funcionales, rituales o competitivos. Ya en culturas antiguas se recetaba ejercicio como medicina. Sin embargo, el enfoque científico de la prescripción comenzó a consolidarse con las guías del ACSM de 1975, que formalizaron el concepto de Exercise is Medicine. A pesar de ello, el uso inconsistente de términos persiste hasta hoy, generando confusión entre profesionales y usuarios.

Conceptos clave y principios de prescripción (FITT-VP)

El documento revisa la terminología esencial para la prescripción del ejercicio, organizada bajo el principio FITT-VP: frecuencia, intensidad, tiempo, tipo, volumen y progresión. Se definen conceptos básicos como:

- Actividad física: cualquier movimiento corporal que aumente el gasto energético.

- Ejercicio: actividad física planificada con el fin de mejorar la condición física o la salud.

- Deporte: actividad física reglamentada y competitiva.

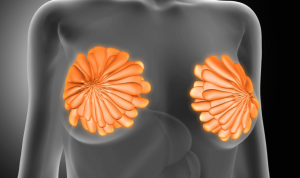

- Capacidad cardiorrespiratoria: habilidad del sistema circulatorio y respiratorio para suministrar oxígeno.

- Fuerza, potencia y resistencia muscular: diferentes manifestaciones de la función muscular.

- Ejercicio de fuerza: aquel que implica vencer resistencias para generar fatiga neuromuscular.

- Percepción del esfuerzo: sensación integrada de fatiga física y mental durante la actividad.

El desafío de definir la intensidad

La intensidad es el componente más determinante en las adaptaciones fisiológicas al ejercicio, pero también el más confuso. Puede expresarse en términos absolutos (trabajo o carga) o relativos (porcentaje de la capacidad máxima). Su correcta clasificación es clave tanto para optimizar beneficios como para evitar riesgos, especialmente en poblaciones clínicas.

Actualmente, distintas instituciones utilizan descriptores diferentes —“ligera”, “moderada”, “vigorosa”, “alta”, “muy alta”—, lo que complica la comparación entre guías y estudios. Este consenso busca unificar los términos para reducir ambigüedades.

Terminología actual y sus inconsistencias

-

Ejercicio cardiorrespiratorio:

Se han descrito cuatro dominios de intensidad basados en umbrales metabólicos: moderado (por debajo del primer umbral), pesado (entre el primer y segundo), severo (por encima del segundo hasta alcanzar el VO₂máx) y extremo (por encima del VO₂máx).

No obstante, en contextos clínicos se utilizan otras escalas (leve, moderado, vigoroso), generando desalineación entre ciencia y práctica.

En la práctica clínica y deportiva, la intensidad se asocia al porcentaje de una repetición máxima (1RM), al número de repeticiones posibles o a la percepción de esfuerzo. Sin embargo, estas medidas no siempre son equivalentes, ya que la intensidad también depende de la fatiga, la velocidad de ejecución y el descanso entre series. Por tanto, definir intensidad solo como “carga” resulta insuficiente.

Propuesta de terminología estandarizada

El comité propone una nueva escala de cinco niveles de intensidad para toda forma de ejercicio (aeróbico o de fuerza):

- Muy baja

- Baja

- Moderada

- Alta

- Muy alta

Y cinco descriptores subjetivos equivalentes:

- Muy fácil

- Fácil

- Algo duro

- Duro

- Muy duro

Además, recomienda evitar términos como “ligero”, “pesado”, “débil” o “fuerte”, que pueden inducir a error, especialmente al aplicarse al entrenamiento de fuerza. El término “vigoroso” se reemplaza por “alto” por coherencia lingüística y simplicidad.

Métodos para determinar y monitorizar la intensidad

-

Umbrales metabólicos:

Constituyen el método más preciso, identificando el primer (LT1) y segundo umbral (LT2) a través de variables como el lactato sanguíneo o el intercambio gaseoso. Aunque requieren equipamiento costoso y personal especializado, son el estándar de referencia en investigación.

-

Porcentajes de medidas máximas:

Métodos como %VO₂máx o %FCmáx son populares pero inexactos, ya que individuos distintos pueden mostrar respuestas metabólicas muy dispares a un mismo porcentaje.

- Valores absolutos (METs):

Los equivalentes metabólicos son útiles para clasificar actividades, pero ignoran las diferencias individuales de edad, sexo o nivel de forma física, lo que puede generar errores.

-

Medidas perceptuales:

Escalas como la de Borg (6–20) o la RPE de 0–10 ofrecen una forma práctica de monitorización, aunque su correlación con umbrales fisiológicos varía entre individuos. El Talk Test es un método alternativo simple, basado en la capacidad de hablar durante el ejercicio.

En el ejercicio de fuerza, el artículo critica el uso exclusivo del %1RM y propone incorporar el concepto de repeticiones en reserva (RIR) —cuántas repeticiones se podrían realizar antes del fallo muscular— como indicador más preciso del esfuerzo real.

Propuesta final integrada

El modelo unificado sugiere emplear simultáneamente:

- Medidas fisiológicas (umbrales metabólicos, VO₂máx, Wmáx)

- Medidas perceptivas (RPE, RIR)

- Clasificación en cinco niveles de intensidad y esfuerzo

Por ejemplo:

- Moderada: entre el primer y segundo umbral metabólico, RPE 12–14, 4–6 RIR.

- Muy alta: por encima del VO₂máx, RPE ≥17, menos de 2 RIR.

Este sistema permite homogeneizar la comunicación entre científicos, entrenadores y profesionales sanitarios, favoreciendo la individualización de los programas de ejercicio.

Recomendaciones y conclusiones

El consenso enfatiza que la intensidad es el principal modulador de las adaptaciones fisiológicas al ejercicio. La falta de un lenguaje común limita el avance del conocimiento y la aplicación clínica. Por ello, se propone adoptar la escala de cinco niveles y abandonar términos confusos o redundantes.

El documento también invita a futuras investigaciones para validar marcadores fisiológicos que permitan distinguir entre intensidades muy bajas y bajas, y para ajustar las escalas perceptivas según edad, sexo y condición física.

Asimismo, se recomienda priorizar la medición directa de umbrales metabólicos en investigación, mientras que en contextos clínicos o de salud pública se pueden utilizar herramientas subjetivas (RPE, Talk Test) con precaución.

Finalmente, el texto subraya que la armonización terminológica es un primer paso crucial para optimizar la prescripción del ejercicio como herramienta preventiva y terapéutica, mejorar la comunicación interdisciplinar y facilitar la comparación de estudios científicos en todo el mundo.

Acceso libre al artículo original en: https://www.fisiologiadelejercicio.com/wp-content/uploads/2025/10/Physical-Activity-and-Exercise-Intensity-Terminology.pdf

Referencia completa:

Bishop DJ, Beck B, Biddle SJH, Denay KL, Ferri A, Gibala MJ, Headley S, Jones AM, Jung M, Lee MJ, Moholdt T, Newton RU, Nimphius S, Pescatello LS, Saner NJ, Tzarimas C. Physical Activity and Exercise Intensity Terminology: A Joint American College of Sports Medicine (ACSM) Expert Statement and Exercise and Sport Science Australia (ESSA) Consensus Statement. Med Sci Sports Exerc. 2025 Nov 1;57(11):2599-2613. doi: 10.1249/MSS.0000000000003795.